摘 要:1930年10月,盧作孚在重慶北碚創(chuàng)建了中國(guó)西部第一個(gè)綜合性科研機(jī)構(gòu)——中國(guó)西部科學(xué)院,并對(duì)川康為重點(diǎn)的西部地區(qū)開(kāi)展了一系列生物、理化、農(nóng)林,地質(zhì)的調(diào)查研究,取得令世人矚目的成果,抗戰(zhàn)爆發(fā)后,由于盧作孚和中國(guó)西部科學(xué)院的影響和鼎力幫助,一大批東部地區(qū)的科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和科學(xué)工作者內(nèi)遷北碚,中國(guó)科學(xué)文化的國(guó)脈和精華得以保存和延續(xù),北碚也因此成為大后方科技文化中心,中國(guó)西部科學(xué)院成為大后方科技事業(yè)的“諾亞方舟”而永載史冊(cè)。

關(guān)鍵詞:中國(guó)西部科學(xué)院;大后方;北碚;科技文化中心

中圖分類號(hào):K265 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1673-9841(2007)06-0178-07

“諾亞方舟”出自圣經(jīng)《創(chuàng)世紀(jì)》中一個(gè)引人入勝的傳說(shuō)。一個(gè)名叫諾亞的義人在上帝的點(diǎn)化下建造了方舟,因此在上帝因人類所犯的種種罪惡而憤怒地用洪水將人類毀滅的時(shí)候,只有方舟上的諾亞一家及飛來(lái)的飛禽走獸幸運(yùn)地活了下來(lái)。后來(lái)“諾亞方舟”就用來(lái)比喻災(zāi)患普降時(shí)生命的保護(hù)物,或者擺脫厄運(yùn)的憑借,災(zāi)難中的避難所或救星。著名愛(ài)國(guó)實(shí)業(yè)家盧作孚先生創(chuàng)建的中國(guó)西部科學(xué)院坐落在重慶一僻靜、秀美的小鎮(zhèn)北碚,這里少外來(lái)干擾,是搞科研的好地方,她是中國(guó)近代歷史上在西部地區(qū)建立的第一家綜合性科學(xué)研究機(jī)構(gòu),也是民國(guó)時(shí)期成立的中國(guó)為數(shù)不多的幾家民營(yíng)科研單位之一。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,日軍的侵略無(wú)疑是中國(guó)科技事業(yè)的一場(chǎng)巨大的災(zāi)難,中國(guó)的科技事業(yè)遭遇了前所未有的困難和挑戰(zhàn),但是中國(guó)西部科學(xué)院在北碚播下的科學(xué)種子和發(fā)展中國(guó)科技事業(yè)的不懈努力,為中國(guó)科技事業(yè)的內(nèi)遷和大后方“最大科學(xué)中心”的形成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),成為大后方科技事業(yè)發(fā)展的“諾亞方舟”。

一、抗戰(zhàn)爆發(fā)前中國(guó)西部科學(xué)院的創(chuàng)建與發(fā)展

盧作孚創(chuàng)建西部科學(xué)院很大程度上源于他對(duì)科學(xué)的深刻認(rèn)識(shí)。據(jù)高孟先追憶,“五四運(yùn)動(dòng)”中,盧作孚是四川地區(qū)“德”、“賽”二先生最熱忱的倡導(dǎo)者之一,他深刻地認(rèn)識(shí)到,社會(huì)的進(jìn)步、落后與科學(xué)是否發(fā)達(dá)關(guān)聯(lián)極大。因此,盧作孚1927年擔(dān)任江巴璧合特組峽防團(tuán)務(wù)局局長(zhǎng)后,想方設(shè)法發(fā)展科學(xué)事業(yè)。

西部科學(xué)院的創(chuàng)建發(fā)端于1928年11月前,即提出建立嘉陵江科學(xué)館的設(shè)想,其機(jī)構(gòu)設(shè)置已具備后來(lái)成立的西部科學(xué)院的雛形,并進(jìn)入實(shí)際的籌備階段。科學(xué)院的創(chuàng)建約經(jīng)歷了兩年左右的時(shí)間。開(kāi)始,盧作孚一面派出少年義勇隊(duì)隨同專家、學(xué)者進(jìn)行標(biāo)本采集和科學(xué)考察,一面不斷加強(qiáng)與其他科研機(jī)構(gòu)的交流和聯(lián)系。如1929年7月31日,在中國(guó)科學(xué)社動(dòng)植物專家方文培等人的幫助指導(dǎo)下,盧作孚之弟盧子英率少年義勇隊(duì)學(xué)生30余人赴峨眉山等地區(qū)進(jìn)行了采集和調(diào)查,“計(jì)得夷人風(fēng)物及動(dòng)植物標(biāo)本數(shù)十箱”,回渝后舉辦的科學(xué)展覽會(huì)引起了各方面的重視。盧作孚對(duì)來(lái)川的學(xué)術(shù)團(tuán)體,“皆盡力想法輔助之”。如1930年中國(guó)科學(xué)社與靜生生物調(diào)查所合組之四川生物采集團(tuán)在松潘等地的考察、德國(guó)人傅德利在川采集標(biāo)本等,盧作孚都“派學(xué)生與之同行”,給予幫助。盧作孚將所采集的標(biāo)本與國(guó)內(nèi)外各學(xué)術(shù)機(jī)關(guān)交換,“延請(qǐng)學(xué)者分類整理……”。通過(guò)這些活動(dòng),一方面培養(yǎng)了人才,另一方面采集標(biāo)本為將來(lái)開(kāi)展科學(xué)研究做了準(zhǔn)備。

1930年初,建立科學(xué)院的步伐加快,除“大舉采集動(dòng)植礦各物標(biāo)本”外,盧作孚還重點(diǎn)做了三方面的工作。一是積極為科學(xué)院募集資金,并得到當(dāng)時(shí)四川最具影響力的軍閥20軍軍長(zhǎng)劉湘、24軍軍長(zhǎng)劉文輝的支持。二是建立民眾博物館,將少年義勇隊(duì)采集的動(dòng)植物標(biāo)本和少數(shù)民族社會(huì)風(fēng)物10余萬(wàn)件陳列展出,開(kāi)展科普宣傳。三是擬定《科學(xué)院計(jì)劃大綱》,就設(shè)備配置、標(biāo)本采集、對(duì)外交流、參觀研究、建筑選址等,描繪了一個(gè)大致的輪廓,盧作孚對(duì)創(chuàng)立科學(xué)院的構(gòu)想日趨完善。

1930年3月至8月盧作孚親自率團(tuán)對(duì)東北、上海等地的考察直接推動(dòng)了中國(guó)西部科學(xué)院籌備處的設(shè)立。東北的考察對(duì)盧作孚觸動(dòng)最為深刻。他在游記中寫(xiě)道:“他們(指日本人)侵略滿蒙,有兩個(gè)更厲害的武器,為平常人所忽視:一個(gè)是滿蒙資源館,一個(gè)是中央試驗(yàn)所,凡滿蒙的礦產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)畜牧,都被日本人將標(biāo)本收集起來(lái),將數(shù)量統(tǒng)計(jì)起來(lái),將地形測(cè)量起來(lái),繪圖列表,并制模型,加以說(shuō)明,——陳列在滿蒙資源館里。我們不須到滿蒙,只須到滿蒙資源館,便可以把滿蒙的家屋看得清清楚楚了。別人已把我們的家屋囊括到幾間屋子里去,我們自己還在夢(mèng)中,規(guī)模很大的中央試驗(yàn)所,則更把滿蒙的出產(chǎn)——化驗(yàn)出來(lái),考求其原質(zhì)、用途及其制造方法。有兩個(gè)顯著的成績(jī):一個(gè)是撫順的油巖,由化驗(yàn)而至于試釆,現(xiàn)在已經(jīng)正式經(jīng)營(yíng)起來(lái),年約出重油五萬(wàn)噸了;一個(gè)是榨過(guò)豆油的豆餅,以前只用來(lái)作肥料或喂豬,而今才知道更可作面包餅干,人的優(yōu)良食品了。”所有這些對(duì)盧作孚產(chǎn)生了強(qiáng)烈的刺激,他認(rèn)識(shí)到“最要緊的辦法是自己起來(lái)經(jīng)營(yíng),才能滅殺日本人的野心”,建立研究機(jī)構(gòu)、開(kāi)發(fā)西部寶藏刻不容緩。還未等考察結(jié)束,盧作孚便在上海決定設(shè)立“中國(guó)西部科學(xué)院籌備處”。籌備處的設(shè)立表明盧作孚創(chuàng)建西部科學(xué)院的籌備工作進(jìn)入最后階段。

學(xué)術(shù)界一致認(rèn)為中國(guó)西部科學(xué)院成立的時(shí)間是1930年,至于何月何日,還存在三種不同的說(shuō)法。據(jù)目前資料,還難以考證科學(xué)院成立的準(zhǔn)確時(shí)間。西部科學(xué)院研究機(jī)關(guān)理化、農(nóng)林和地質(zhì)、生物研究所分別于1930年10月、1931年4月、1931年夏先后成立。盧作孚實(shí)行“大才找,小才考”的用人制度,不惜在五湖四海延攬人才。理化研究所聘王以章?lián)位?yàn);生物研究所聘俞季川擔(dān)任植物研究,德人傅德利擔(dān)任昆蟲(chóng)研究;農(nóng)林、地質(zhì)研究所主任分別是劉雨若、常隆慶。至此,研究機(jī)構(gòu)漸趨完善,研究工作逐步走正軌。1931年1月2日,盧作孚主持在兼善中學(xué)召開(kāi)會(huì)議,討論議決了中國(guó)西部科學(xué)院的管理體制和組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。在管理體制上,實(shí)行董事會(huì)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。組織機(jī)構(gòu)分研究機(jī)關(guān)、附屬事業(yè)和聯(lián)絡(luò)事業(yè),研究機(jī)關(guān)包括生物、地質(zhì)、理化、社會(huì)科學(xué)、農(nóng)林五個(gè)研究所和博物館——少年義勇隊(duì)采集團(tuán)。在近代科學(xué)荒漠之地的中國(guó)西部,盧作孚在“無(wú)錢、無(wú)人、無(wú)事”的處境中建立了西部第一家科學(xué)研究機(jī)構(gòu),這不能不說(shuō)是一個(gè)奇跡。

科學(xué)院創(chuàng)立的宗旨即在科學(xué)的探討,開(kāi)發(fā)中國(guó)西部的寶藏。科學(xué)院創(chuàng)立后,一面增添各種研究需用的設(shè)備如圖書(shū)、儀器、化驗(yàn)藥品、建筑等,充實(shí)擴(kuò)大研究機(jī)構(gòu)和內(nèi)容;一面增聘專門(mén)研究人員,繼續(xù)調(diào)查動(dòng)物、植物、礦產(chǎn)和發(fā)展附屬事業(yè),四個(gè)研究所先后成立并擴(kuò)大了四個(gè)事業(yè)單位。各項(xiàng)事業(yè)蒸蒸日上。從1930年到1936年,是西部科學(xué)院發(fā)展最好的時(shí)期。

科學(xué)院非常注重科學(xué)的調(diào)查和研究。地質(zhì)研究所注重礦產(chǎn)的調(diào)查,地質(zhì)分布的探討和對(duì)地下資源確切的估計(jì)等工作。主要開(kāi)展了對(duì)雷馬峨屏、大小涼山、寧屬七縣、古藺、珙縣、江北縣、渠縣等大面積的地質(zhì)構(gòu)造和礦產(chǎn)資源的調(diào)查,另外還對(duì)北川鐵路沿線及峽區(qū)附近煤礦、巴縣等地的石油、麻柳灣

及天燈謗一帶礬礦、西山坪的水利、灌縣、松潘間地震、綦江鐵礦、木里金礦的測(cè)量等進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)查,并寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告,繪制出較詳?shù)牡刭|(zhì)及礦區(qū)圖,有的還評(píng)估出產(chǎn)量,供有關(guān)方面參考使用。此間該所最重要的成果之一是主任常隆慶等對(duì)寧屬地區(qū)的調(diào)查。寧屬轄西昌、越西、冕寧、會(huì)理、鹽邊、鹽源、寧南七縣,是一塊幾十里難見(jiàn)人家的“不毛之地”,他們翻山越嶺、風(fēng)餐露宿,經(jīng)過(guò)艱苦的考察,撰寫(xiě)了《寧屬七縣地質(zhì)礦產(chǎn)》,第二次向世界披露了整個(gè)攀西地區(qū)有無(wú)比豐富的礦藏資源。理化研究所的中心工作是對(duì)鐵、銅等川康各種礦產(chǎn)及工業(yè)原料進(jìn)行分析、化驗(yàn),對(duì)煤等燃料問(wèn)題和應(yīng)用化學(xué)進(jìn)行研究,并對(duì)重慶附近的水進(jìn)行研究。農(nóng)林研究所主要是墾殖荒地,培育森林;對(duì)稻、麥、蔬菜、果樹(shù)、牲畜進(jìn)行改良研究,繁殖推廣優(yōu)良品種,增加農(nóng)副業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民收入。其中繁殖和培育榮昌豬、北平鴨及培植西瓜有相當(dāng)成績(jī),編著的《西瓜栽培法》一書(shū)和優(yōu)良種籽遍及全川。農(nóng)林研究所附設(shè)的氣象測(cè)候所為四川鄉(xiāng)村建立最早的氣象測(cè)候機(jī)構(gòu),每日發(fā)氣象電報(bào)至中央研究院氣象研究所。生物研究所對(duì)四川及中國(guó)西部的動(dòng)、植物資源作了大規(guī)模的調(diào)查、采集和研究,尤其是較為系統(tǒng)地調(diào)查了四川的魚(yú)類、鳥(niǎo)禽及植物等資源。

二、中國(guó)西部科學(xué)院與抗戰(zhàn)時(shí)期科技文化事業(yè)的內(nèi)遷

1937年全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后,各地科研機(jī)構(gòu),“多因機(jī)關(guān)緊縮,不能繼續(xù)工作”,中國(guó)西部科學(xué)院也不例外。早在1936年,西部科學(xué)院就有了大的變化,該院兩大附屬單位博物館、圖書(shū)館交由地方管理。而抗戰(zhàn)爆發(fā)后因經(jīng)費(fèi)無(wú)著等原因,生物、農(nóng)林兩所基本停止工作,兼善中學(xué)也獨(dú)立辦學(xué),理化、地質(zhì)二所也只能苦苦支撐。1938年2月,四川省地質(zhì)調(diào)查所建立后,中國(guó)西部科學(xué)院地質(zhì)研究所人員全部并入。

這樣,從1938年春天開(kāi)始,西部科學(xué)院實(shí)際上只有一個(gè)理化研研究還在開(kāi)展工作,一直到1950年與中國(guó)西部博物館合并為止。

盧作孚早在1933年就在峽防局周會(huì)上發(fā)表過(guò)講話,主張“運(yùn)動(dòng)”省外甚至國(guó)外的人才到四川來(lái),“把科學(xué)家運(yùn)動(dòng)到四川來(lái)幫助我們來(lái)察地上和地下的出產(chǎn),把工程師運(yùn)動(dòng)到四川來(lái),利用四川所有的出產(chǎn)幫助我們確定生產(chǎn)的計(jì)劃………‘還要促起 ……世界上的工程師都到四川來(lái),世界上……有力量的人都一齊歡迎到四川來(lái)。”隨著盧作孚后來(lái)在四川社會(huì)上的影響不斷提高,他的這種思想和實(shí)踐,對(duì)于抗戰(zhàn)爆發(fā)后人員和機(jī)構(gòu)大規(guī)模的內(nèi)遷、尤其是科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的內(nèi)遷有著十分積極的意義。抗戰(zhàn)時(shí)期,重慶被定為陪都,而北碚由于風(fēng)景秀美,距市區(qū)僅數(shù)十公里,并有嘉陵江水路和碚青公路可通,被劃為重要的遷建區(qū)。“一時(shí)間,在北碚及其附近的鄉(xiāng)鎮(zhèn),遷進(jìn)了上百的政府機(jī)關(guān)、科研機(jī)構(gòu)、大專院校、文化單位,云集了上千的政治家、科學(xué)家、教育家、文學(xué)藝術(shù)家。”作為中國(guó)西部科學(xué)院院長(zhǎng)的盧作孚熱情歡迎他們來(lái)北碚,無(wú)償?shù)貙⑽鞑靠茖W(xué)院所屬四個(gè)研究所的設(shè)備、儀器、圖書(shū)、標(biāo)本和藥品提供給他們使用,傾其所有支持他們西遷后能繼續(xù)科研不輟。高孟先的遺稿《盧作孚與北碚建設(shè)》中就講到,“抗戰(zhàn)期間,國(guó)內(nèi)公私學(xué)術(shù)機(jī)關(guān)遷來(lái)北碚者達(dá)二十余單位,多借用科學(xué)院房屋,利用其各種設(shè)備,以繼續(xù)各自的研究工作。科學(xué)院予以最大協(xié)助,并與之密切合作……”如1937年9月5日,盧作孚專門(mén)致宋師度函:“中國(guó)科學(xué)社遷往北碚,在渝轉(zhuǎn)運(yùn)及與北碚聯(lián)絡(luò)轉(zhuǎn)信轉(zhuǎn)電諸事,盼囑公司同人特予扶助。”幾天后又致函宋師度:“請(qǐng)告北碚科學(xué)院為的讓房屋并一切幫助”,10月中國(guó)科學(xué)社生物研究所全部移西部科學(xué)院辦公。時(shí)任中央大學(xué)工學(xué)院院長(zhǎng)、中央工業(yè)試驗(yàn)所所長(zhǎng)的顧毓琇1938年1月致函盧作孚,中央工業(yè)職業(yè)學(xué)校內(nèi)遷建新校址,請(qǐng)盧作孚給予幫助,盧立即批復(fù)“當(dāng)相助覓得附近空地”。中央化學(xué)工業(yè)社來(lái)碚,科學(xué)院為其“布置辦公地點(diǎn)”;實(shí)業(yè)部地質(zhì)調(diào)查所“函科學(xué)院代覓辦公地址”;航空委員會(huì)油料研究所所址“覓定西部科學(xué)院”,科學(xué)院“讓一部”為清華大學(xué)無(wú)線電研究所真空管制造部“辦公地點(diǎn)”,中央工業(yè)實(shí)驗(yàn)所化學(xué)部“遷此間科學(xué)院”;中山文化教育館“決將總館移北碚設(shè)博物館,已商得對(duì)方同意”;清華大學(xué)航空研究所“所址覓定科學(xué)院”。中央研究院動(dòng)植物研究所錢崇澍1938年5月致盧作孚函,感謝“接洽運(yùn)書(shū)八十七箱之事”。中央研究院氣象研究所吳蘊(yùn)明遷來(lái),盧作孚專門(mén)致信有關(guān)人員給予幫助。時(shí)任中央地質(zhì)調(diào)查所所長(zhǎng)的黃汲清在1940年5月致盧作孚函中寫(xiě)道:“回憶兩年前各機(jī)關(guān)感先生及子英先生盛意,欣然遷來(lái)北碚,并蒙假惠宇房舍以辦公,復(fù)借予地皮使建新屋……”,對(duì)盧作孚給予的幫助表示感謝。中國(guó)西部科學(xué)院每年還補(bǔ)助中央地質(zhì)調(diào)查所四千元。……盧作孚對(duì)遷來(lái)北碚的科學(xué)家、教授的家眷也盡可能給予幫助。國(guó)立中央大學(xué)鄒樹(shù)文、張廣望、魯寶重等八教授1938年1月致函盧作孚,因重慶房?jī)r(jià)太貴,請(qǐng)盧作孚幫其弟等眷屬安排住宿。盧作孚積極給予解決。……正是因?yàn)槲鞑靠茖W(xué)院的鼎力支持,這些來(lái)碚?qǐng)?jiān)持抗戰(zhàn)的平、津、滬等地的學(xué)術(shù)研究機(jī)關(guān)才能盡快恢復(fù)工作。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),當(dāng)時(shí)由盧作孚的民生輪船公司協(xié)助撤退,或受到他領(lǐng)導(dǎo)的北碚當(dāng)局和西部科學(xué)院資助、支持的學(xué)術(shù)單位還有:中央歷史博物館、清華大學(xué)雷電研究室、中央研究院氣象研究所、中央農(nóng)業(yè)試驗(yàn)所、經(jīng)濟(jì)部礦冶研究所、復(fù)旦大學(xué)、江蘇醫(yī)學(xué)院等。

由于當(dāng)時(shí)正值日本全面侵略中國(guó),科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)不得不內(nèi)遷,此為天時(shí);因?yàn)楸表帐侵袊?guó)西部科學(xué)院所在地,有濃厚的科學(xué)氛圍,而且相對(duì)幽靜秀美,此為地利;當(dāng)時(shí)國(guó)民政府遷都重慶,也要求全國(guó)的經(jīng)濟(jì)、文化等一系列機(jī)構(gòu)團(tuán)體等內(nèi)遷,此為人和。這天時(shí)、地利、人和成全了這些科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)內(nèi)遷北碚,如果沒(méi)有中國(guó)西部科學(xué)院的“研究工作,成績(jī)尤多”,如果沒(méi)有盧作孚和中國(guó)西部科學(xué)院的熱忱歡迎和幫助,很難想象這一大批科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)能夠遷來(lái)北碚,并以西部科學(xué)院為依托繼續(xù)進(jìn)行科學(xué)研究。其他一些沒(méi)有直接受到西部科學(xué)院幫助的科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)也被中國(guó)西部科學(xué)院及北碚巨大的科學(xué)魅力所吸引而遷來(lái)。遷來(lái)北碚的科研機(jī)構(gòu)越多,就越有其他的科研機(jī)構(gòu)遷來(lái),形成一種良性循環(huán),由于戰(zhàn)爭(zhēng)及其他各種因素,西部科學(xué)院自身的研究水平下滑了。但北碚的地位卻突顯了,“惠宇一帶已形成科學(xué)事業(yè)中心”,北碚成為“中國(guó)戰(zhàn)時(shí)科學(xué)中心”。這么一個(gè)小鎮(zhèn)成為了全國(guó)科研的集聚地,使得中國(guó)的科學(xué)得以繼續(xù)不輟。

三、中國(guó)西部科學(xué)院與大后方科技文化中心的形成和發(fā)展

抗戰(zhàn)爆發(fā)后,由于中國(guó)西部科學(xué)院的鼎力幫助和影響,戰(zhàn)時(shí)的北碚集中了相當(dāng)一批科研學(xué)術(shù)教育機(jī)構(gòu),其中在全國(guó)具有重要影響的學(xué)校有復(fù)旦大學(xué)、中國(guó)鄉(xiāng)村建設(shè)學(xué)院、漢藏教理院等,科研機(jī)關(guān)有中央研究院一半的研究所即動(dòng)物、植物、氣象、物理、心理5個(gè)研究所、中國(guó)科學(xué)社生物研究所、經(jīng)濟(jì)部礦冶研究所、經(jīng)濟(jì)部中央地質(zhì)調(diào)查所、農(nóng)林部中央農(nóng)業(yè)試驗(yàn)所、經(jīng)濟(jì)部中央工業(yè)試驗(yàn)所、中國(guó)地理

研究所、軍事委員會(huì)資源委員會(huì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)研究所、航空委員會(huì)油料研究所、清華大學(xué)航空研究所及雷電研究室、軍政部陸軍制藥研究所等。這些內(nèi)遷的學(xué)術(shù)教育機(jī)構(gòu)在北碚時(shí)期取得了許多重要成就,例如最具典型代表性的中央研究院動(dòng)植物研究所于1940年冬遷來(lái)北碚,1944年分為動(dòng)物和植物兩個(gè)研究所。動(dòng)植物研究所在北碚時(shí)期取得許多重要成果。為適應(yīng)戰(zhàn)爭(zhēng)需要,戰(zhàn)時(shí)動(dòng)植物研究所適當(dāng)加強(qiáng)了應(yīng)用研究,但重點(diǎn)還在學(xué)理研究。1944年之前,動(dòng)植物研究所進(jìn)行了水生生物學(xué)研究、昆蟲(chóng)與寄生蟲(chóng)學(xué)研究、種子植物學(xué)與森林學(xué)等十幾項(xiàng)研究。如研究鯉科魚(yú)類的形態(tài)與天然食料,有助于人工養(yǎng)殖,研究蚊蟲(chóng)之天敵及自然防治法,有助于改進(jìn)西南諸省衛(wèi)生環(huán)境。改組后,動(dòng)物研究所仍繼續(xù)以前的工作,仍集中于魚(yú)類學(xué)、昆蟲(chóng)學(xué)、寄生蟲(chóng)學(xué)、原生動(dòng)物學(xué)及實(shí)驗(yàn)動(dòng)物學(xué)5項(xiàng)研究。植物研究所為進(jìn)行“純正植物學(xué)研究”,“注重于生理學(xué)、生態(tài)學(xué)、細(xì)胞學(xué)、遺傳學(xué)等之理論探討”,擬“預(yù)設(shè)置若干有近代設(shè)備之實(shí)驗(yàn)室以求純粹學(xué)理之精深的探討,應(yīng)用學(xué)理的探討之結(jié)果于實(shí)際以期有益于國(guó)計(jì)民生”。高等植物分類學(xué)室、真菌學(xué)室、森林學(xué)室、藻類植物學(xué)室等都在一年多的時(shí)間里取得了較為豐碩的成果。

如此眾多的科研學(xué)術(shù)教育機(jī)構(gòu)集中于一個(gè)小小的城鎮(zhèn),無(wú)數(shù)科研成果在北碚研究取得,造就了北碚大后方科技文化中心的地位。北碚集合了科技文化的精英,與市區(qū)的沙坪壩、江津的白沙壩及成都的華西壩并稱為大后方的“文化四壩”。1943年,英國(guó)著名科學(xué)史家李約瑟參觀北碚時(shí)不無(wú)感慨地說(shuō),“最大科學(xué)中心無(wú)疑地是在一座小鎮(zhèn),北碚,……這里的科學(xué)和教育機(jī)關(guān)不下十八所,大多數(shù)都很具重要性”。40年代美國(guó)一家媒體也認(rèn)為,在北碚,“很多專家和學(xué)術(shù)團(tuán)體的專門(mén)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)得到了利用,明白了這一點(diǎn),就很容易理解這個(gè)城市今天的繁榮興盛……科學(xué)氣氛形成了中國(guó)歷史上任何一個(gè)城市中教育和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的最高度的集中”。

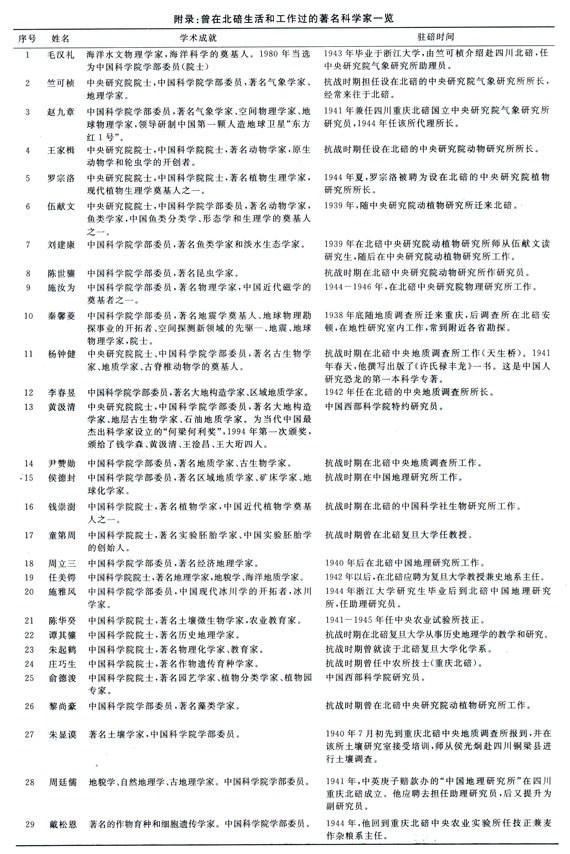

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),曾在北碚生活和工作過(guò)的著名科學(xué)家有如下63位,其中成為中央研究院和中國(guó)科學(xué)院院士的有40位之多。被吸引而遷來(lái)北碚。盧作孚創(chuàng)辦的西部科學(xué)院為戰(zhàn)時(shí)科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的內(nèi)遷創(chuàng)造了便利條件,為其繼續(xù)開(kāi)展科研工作提供丁方便,中國(guó)科學(xué)文化的國(guó)脈及精華得以保存并延續(xù),戰(zhàn)時(shí)的北碚呈現(xiàn)出一派科技文化繁榮的景象而成為大后方“最大科學(xué)中心”,這也為后來(lái)重慶、乃至全國(guó)科學(xué)事業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。毫無(wú)疑問(wèn),若無(wú)盧作孚的遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)、熱血丹心和不遺余力的幫助,若無(wú)盧作孚領(lǐng)導(dǎo)的中國(guó)西部科學(xué)院這樣一個(gè)“諾亞方舟”,中國(guó)科學(xué)文化的國(guó)脈及精華必大受挫折。

責(zé)任編輯 張穎超

作者簡(jiǎn)介:潘洵(1965—),男,重慶市人,四川大學(xué)博士研究生,西南大學(xué)歷史文化學(xué)院,教授,主要研究中華民國(guó)史。

推薦訪問(wèn):抗戰(zhàn)時(shí)期 諾亞方舟 大后方 事業(yè) 科技