制度,為后來佛教音樂的內容、形式、場合奠定了基礎,而在傳播的過程中,而中國的一些民間元素就在此過程中不知不覺的融入其中,故而后期的中國佛教音樂既包含中國的民間音樂特點,又不乏西域音樂特點的存在。

制度,為后來佛教音樂的內容、形式、場合奠定了基礎,而在傳播的過程中,而中國的一些民間元素就在此過程中不知不覺的融入其中,故而后期的中國佛教音樂既包含中國的民間音樂特點,又不乏西域音樂特點的存在。

隋唐時期,由于宮廷貴族對佛教文化的極度重視,中國佛教音樂在此時期達到了無法匹及的鼎盛時期,尤其是在民間,人們甚至把廟會視為佛教音樂傳播的重要娛樂場所。

宋元時期,佛教音樂趨于民俗化,此時的佛教音樂吸納了許多我國民間的曲牌曲調,在此基礎上又興建了大量的寺院,使各地寺院的音樂有了各自的特點和特色。在這一時期,中國佛教音樂史上出現了一本可謂是集大成的佛教音樂著作,《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》,這本書就是采用了南北曲調和曲牌進行填寫的,不得不說的是,此書雖然搜集編寫與宋元時期,但真正出版卻是在明朝時期由明成祖朱棣整理編寫完成。

二、佛教音樂的唱誦形式

根據查閱資料顯示佛教音樂的唱誦形式大可分為三類:直諷、吟誦和梵唄直諷:其實就是我們通常所說的念經,規律性和重復性較強,音樂性很弱甚至沒有旋律,腔調平直,一般僧人選擇木魚伴奏。

吟誦:就是朗誦的經文具有了一些旋律性,但是沒有形成完整音樂形式,既有語言音調,又有一定旋律。

梵唄:是佛教僧侶舉行佛教大型儀式時在佛菩薩前贊頌、供養的修行法門。梵唄在唱誦形式中是旋律性與歌唱性最強的,形成了較為完整的音樂形式。《魚山梵唄》是我國最早的梵唄。

三、佛教音樂的樂器

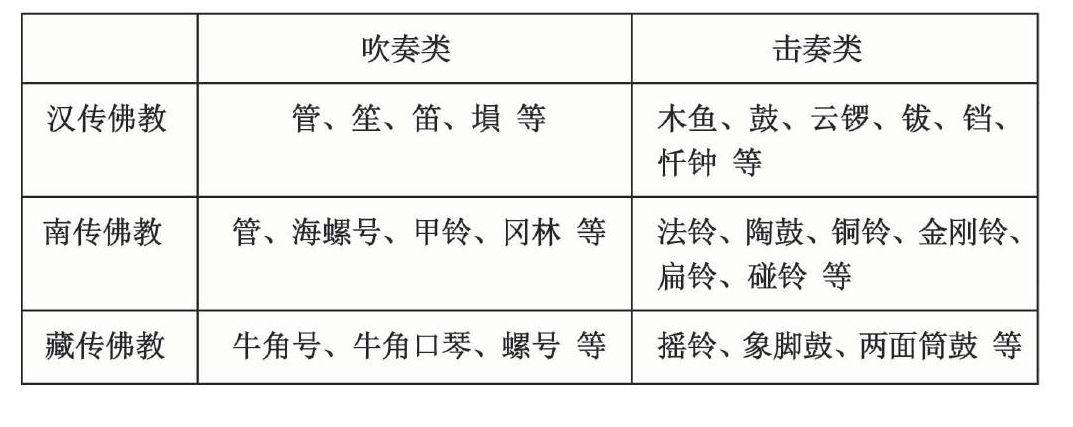

現今佛教專家大致把佛教主要分為三大直系:漢傳佛教、南傳佛教、藏傳佛教。而根據樂器劃分,又把常用的伴奏樂器分為吹奏類和擊奏類兩種,現將三個支系的常用樂器整理成以下表格:

四、佛教音樂藝術化

(一)佛教音樂人才不足

當前,我國的佛教音樂人才比較匱乏,這種情況造成了我國佛教音樂目前暫時只能整理前人留下來的經典,無力創作新的輝煌。能夠從事佛教音樂的僧侶大多年事已高,要完成大型的佛教儀式有些力不從心,一些年輕的僧侶受到現代社會物質影響較深,把佛教音樂當做了一種修行的手段,試圖達到自我修行的目的,卻忽略了佛教普度眾生的宗旨,所以佛教音樂的發展受到了很大的限制。

(二)佛教主旨的偏離

宗教本身作為一種信仰存在在社會中,而現在的一些百姓并不了解佛教的宗旨,而把它當做了一種心靈的寄托,甚至是現實中不能得到所求的心理安慰,更多的關注于佛教教義、佛教儀式、佛教音樂能帶給他們什么好處,而忽略了佛教普度眾生的宗旨,忽略了佛教音樂本身具有凈化心靈的功能,這些原因多多少少也制約了佛教音樂的發展。

(三)佛教音樂藝術化

值得慶幸的是,在現在這種音樂大環境下,佛教音樂逐漸的與現代流行音樂有機的結合在一起,給佛教音樂帶來了新鮮血液。

1.流行歌手對佛曲的翻唱

在傳統的樂器的伴奏下,運用流行唱法來誦讀或演繹經典佛經。這樣不僅保留了原汁原味的佛教特點,又使其更貼近生活。

如:王菲為電影《唐山大地震》所演唱的片尾曲《心經》,采用了清唱的形式,不同于傳統的佛曲誦經形式,運用了特有的空靈的嗓音,并對歌曲進行了細膩柔美的處理又添加了一些個人色彩,這樣使得歌曲直接碰觸了聽著內心最深處,這樣的翻唱既傳達了經文中的佛教教義,又符合了當下多數人的聽覺審美。

2.為經文重新創作曲調

這類歌曲主要注重教義的功能性,盡量使旋律貼合經文歌詞,簡單、重復、朗朗上口,便于記憶。如:李娜的歌曲《一聲佛號》,全曲只重復演唱“阿彌陀佛”四個字,不斷重復,李娜在演唱的過程中在“氣、字、腔、情、味”盡力做到精準細膩,提升了感染力的同時保證了佛曲的功能。

3.為佛教文化創作音樂

這種音樂類型,并沒有采用佛教的教義或者經文作為歌詞,也沒有采用佛教傳統的音樂旋律,僅僅是在歌詞中添加了一些音樂文化,并與流行音樂結合。

如:霍尊《七朵蓮花》,在歌曲中融合了藏傳佛教上師仁波切的名字以及藏傳佛教中的蓮師心咒等佛教文化,希望聽眾在喜歡歌曲的同時去了解佛教文化。

4.佛教儀式的形態運用到舞臺表演中

舞臺表演時最形象、最直接的的途徑,在音樂舞臺表演中引入佛教儀式,既能很好的宣傳佛教文化,又是對流行音樂內容的創新。2009年星光大道的冠軍旺姆以“蓮花度母”的造型邊歌邊舞,使整個表演形式具有濃重的宗教儀式感。

五、結語

佛教音樂本身具有靜心和舒緩情緒的功能,它既是一種儀式音樂,同時也是一種傳播媒介,為人們傳遞佛教文化的奧義,所以不論是形式或形態的改變,都為佛教音樂的發展開辟了新的道路。