人物、山水、花鳥、界畫等幾乎傳統繪畫的所有門類;表現形式有水墨、青綠、金碧,淺絳等各種手法;繪畫技巧上也運用了工筆、寫意、白描等多種方式;題材涉及歷史、宗教,神話傳說及世俗生活等各個方面。由此,山西也享有“中國古代壁畫藝術寶庫”的美譽。

人物、山水、花鳥、界畫等幾乎傳統繪畫的所有門類;表現形式有水墨、青綠、金碧,淺絳等各種手法;繪畫技巧上也運用了工筆、寫意、白描等多種方式;題材涉及歷史、宗教,神話傳說及世俗生活等各個方面。由此,山西也享有“中國古代壁畫藝術寶庫”的美譽。

二、精彩紛呈的寺觀壁畫遺珍

山西寺觀壁畫自唐至明清,歷代皆有精品遺存,自成系統,生動展示了一千多年寺廟壁畫的歷史風貌。壁畫所繪者既有宮廷畫師,也有民間畫工.壁畫題材廣泛,內容豐富,歷千年而不衰。

五臺山佛光寺東大殿唐代壁畫,無疑是我國古代寺觀壁畫的開篇之作。素有“亞洲之光”美稱的佛光寺,東大殿內保存了唐大中時期所繪《彌陀說法圖》和《諸菩薩眾圖》,是我國僅存的唐代寺觀壁畫,堪稱曠世奇珍。《彌陀說法圖》描繪的是阿彌陀佛說法時的場面。畫面繪有三組主體人物.每組都是“西方三圣”阿彌陀佛和觀世音、大勢至菩薩為主像、另伴有脅侍菩薩、供養菩薩、護持天王、伎樂飛天、僧眾弟子及官吏供養人等形象計五十余尊。背景中襯以祥云、飛花、幡巾等以渲染說法時的美妙景象。《諸菩薩眾圖》繪有大小相近的菩薩像六組.分排而立,氣勢壯大.渲染出莊嚴的佛國氣氛。菩薩皆頭戴花冠,腳踏蓮臺.表情細膩多樣,身姿動態各異,十分逼真.壁畫風格與技法充分體現了唐代壁畫壯麗磅礴的氣象。

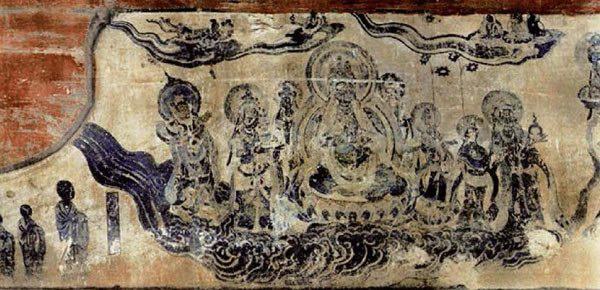

平順大云院,創建于后晉天福時期,院內彌陀殿現存《維庠經變圖》和《西方凈土變》等壁畫,畫工精細.色彩鮮麗,是我國五代時期寺觀壁畫幸存的孤例。《維摩經變圖》繪維摩詰與文殊菩薩相對而坐的場景。維摩詰身穿魏晉士人服裝,手執麈尾扇,姿態悠然地坐在座榻之上與文殊菩薩交談。文殊菩薩頭戴花冠.身佩瓔珞,面相端莊,舉止安詳做傾聽狀。他們身后還有菩薩眾、羅漢、天王、飛天神將等形象。《西方凈土變》繪有帶背光的佛像、伎樂天和樓臺殿閣,樓臺上還布滿了佛、脅侍菩薩及供養人等眾多形象。畫風與敦煌同期壁畫相似,仍可見受唐代畫圣吳道子“吳帶當風”表現手法之影響。

應縣佛宮寺釋迦塔,俗稱應縣木塔,世界文化遺產之一,是我國最古老的一座木構塔式建筑。塔內保存有精美的遼金壁畫。畫面內容不僅繪有高大的佛像、天王、金剛及佛門弟子等,還繪有六位供養人像。這些供養人,面形豐滿,體態勻稱,服飾考究.華麗高貴,氣質不、被推斷為遼代蕭氏家族的三位皇后和三位王爺。其中.供養人蕭撻里(蕭太后)畫像,頭戴花冠,絳袍大袖,身著長裙.足蹬云履.雙手恭捧寶物。應縣木塔的構建.可能就是為彰顯蕭太后為遼朝政局長期穩定所做的貢獻。

高平市開化寺,始建于北齊武平時期,大雄寶殿內保存有《釋迦說法國》《華嚴經變圖》等壁畫.畫面上留有北宋紹圣三年(1096)畫師郭發等人題寫的字樣,彌足珍貴。其中佛本生經變故事系列,內容十分精彩,場景也非常生動,是開化寺壁畫的精華所在。 《刑場》故事.畫面上有騎著白馬押趕囚犯的官吏,有手持鐵鍬準備行刑的劊子手,有項帶長枷,被剝衣去帽的男犯和蓬頭垢面的女犯.有翹首圍觀的民眾……真實地再現了犯人臨刑前的森然場面。再如善事太子本生經變中的《耕作圖》《屠沽圖》與《神牛醫眼圖》等故事。《耕作圖》表現了農民驅牛扶犁耕地,鴉雀飛來啄食土中翻出的蟲子,極富生活氣息。<屠沽囤》描繪太子在巡游途中。看到一屠夫自宰自售與顧客討價還價的場面,畫面洋溢著濃厚的市井生活氣息。《神牛醫眼圖》描繪太子被其弟刺瞎雙目,遏神牛舔眼而復明的故事。這些壁畫內容豐富.布局巧妙,畫中建筑、山水、樹石、云霧等場景豐富多樣.人物造型寫實生動,是我國宋代佛寺壁畫的杰出代表作。

朔州崇福寺,俗稱大寺廟,始建于唐高宗時期。是雁門關外著名佛剎之一。其彌陀殿現存場面宏偉的金代壁畫《說法圖》。畫面中佛及菩薩像,均形象高大,儀態雍容,裝飾華美。畫面中的菩薩像多留有胡須.各自飾以不同的火焰形頭光。菩薩周身配飾繁復而精美,寶冠、耳墜、腕釧、瓔珞、華蔓等皆備,似為古代印度貴胄裝扮,彰顯出不凡的華麗與尊貴。他們或正視.或俯瞰,或側身。神態皆含蓄儒雅。雙手或持卷軸,或握經卷,或舉香華,或捧珊瑚,或端香爐,動態從容優雅。畫面襯景的祥云中有小坐佛,飄舉的飛天等形象。壁畫中的佛像及菩薩多有小胡頹,與敦煌莫高窟風格一脈相承。畫面布局規整嚴謹,畫工絲不茍,堪稱金代壁畫之精品。

巖山寺,古名靈嚴院,始建于金正隆時期。現存文殊殿壁畫為金大定時期繪制。壁畫內容有佛、菩薩及佛本生經變故事等,畫面中題記表明所繪者為六十八歲御前承應畫匠王逵及王遵等人。佛本生經變故事畫面以宮廷建筑為中心,其間穿插摩耶夫人焚香、腋下生子、九龍灌頂、習武出游、遇生老病死諸苦、隔城投象、出家苦修、樹下成佛等情節。部分場景還以墨書榜題說明故事具體內容。壁畫中最具故事性的場景是一幅驚心動魄的海難圖。圖中一艘大船在浩瀚的疾風勁浪之中顛簸不定,船上的數百人遇難風墜羅剎國,并被捆綁拘禁.待扮作美女的食人魔王食用。后來.幸得觀世音菩薩及時出現并將他們營救。畫面中赫然矗立著一座精美玲瓏的八角七級浮屠、塔身、塔剎、瓦頂、斗拱、勾欄、榷扇等皆備,塔形比例適度,結構精巧,脊飾精美。此畫壁上的七級浮屠正是金代佛塔的藝術再現。浮屠置于舍利塔院中心,塔院有圍墻廊廡,門樓臺階,宏偉壯麗。文殊殿壁畫將天上與人間、宮廷與市井生活和諧地交織在一起。這些壯觀的建筑與熱鬧的街市,以生動直觀的形象再現了古代宋、金時期繁華多姿的社會風貌,體現出古代畫師對建筑.社會生活細致人微的觀察和高超的表現力。

洪洞廣勝寺,創建于東漢年間,也稱阿育王塔院。下寺的大雄寶殿內原繪有《熾盛光佛佛會圖》《藥師佛佛會圖》等幾幅精美巨幅壁畫,現均流落于海外.分別保存于美國大都會博物館、賓夕法尼亞大學博物館和加拿大安大略皇家博物館等地。水神廟是一座祭祀明應王的風俗神廟,創建于唐朝初年。壁畫題材涉及宗教、經濟。民俗.體育等各個方面.是元代社會風情的生動寫照。現存<捶丸圖》《售魚圖》和《大行散樂忠都秀在此作場圖》等大量精美壁畫。其中, ((捶丸圖》描繪了深山中的場球賽場景,是截至目前發現的我國最早的“捶丸”圖像。它證實了我國元代確有捶丸運動,填補了體育史上的一項空白。《大行散樂忠都秀在此作場圖》描繪了一個散樂班登臺表演的場面,是當時雜劇演出時的舞臺縮影。此圖是我國目前發現的唯大型元代戲劇壁畫.為我國戲劇發展史的研究提供了寶貴圖像資料。

芮城永樂宮,道教三大祖庭之一。現存元代壁畫面積一千余平方米,主要分布在龍虎殿、三清殿,純陽殿和重陽殿內。其繪制者為當時極負盛名的朱好古、馬君祥等畫師。繪制時間早于歐洲的文藝復興時期,畫面精美絕倫,馳名中外。主殿三清殿內巨幅壁畫《朝元圖》繪威于元泰定時期,由河南府洛京馬君祥等十一名民間畫師繪制。描繪了道教的八位主要神祗,率領眾班仙人,天女、武士等,朝謁道教最高主神“三清”的壯觀場面。《朝元圖》畫面全長近百米+規模宏大.氣勢磅礴.在我國寺觀壁畫中可謂首屆一指。壁畫中道教神仙譜系完整,人物身份地位、服飾特征鮮明、表現形神兼備。男女老少。文臣武將,形象眾多但毫無雷同。如西壁中主神金母為中心的場景部分:金母頭戴鳳冠.儀態雍容典雅,端坐椅上。其身后眾玉女、太乙神、八卦神、雷公、電母、雨師等神云集追隨,場面浩大。其一身著藍色廣袖長袍的太乙真人,頷首側頸,雙手執笏,神態恭謹,十分生動。衣紋線條勾勒剛勁精準,粗細變化自然舒暢,顯示出高超的繪畫技法。永樂宮是為紀念八仙之一的呂洞賓而建,因此純陽殿內還專門繪有一幅以表現呂洞賓為主題的《鐘離權度呂喦圖》。畫面中青山古松下。呂喦與其師鐘離權依石對坐。鐘離權長髯垂胸.身著青綠長袍,敞胸露懷.赤足草履。呂喦頭戴巾帽.身著淺色長袍,足蹬麻布履.謙恭地面向恩師.雙手拱胸,一副豎耳恭聽,凝神思悟的狀態。畫中人物須髯細節處可見毛根出肉,筆墨技法精湛,色彩雅麗,寥寥數筆。充分表現出師徒之間傳道與受教相呼應的情景狀態。二人的神情、動態及個性特征被刻畫得細膩傳神。永樂宮壁畫繼承和完善了唐宋繪畫傳統,以工筆重彩的畫法,用天地山川。日月星辰擬人化的表現手法,集中體現了道教萬物歸元的思想。永樂宮壁畫作為舉世公認的藝術瑰寶而享譽古今,堪稱我國繪畫史上的不朽之作。

新絳縣稷益廟.俗稱“陽王廟”。創建年代久遠,正殿內現存明代正德時期所繪壁畫一百三十余平方米。內容有《朝圣圖>《地獄圖》《捕蝗圖》等題材.巧妙地將道教信仰和祖先崇拜融為一體,反映出當時宗教信仰世俗化的潮流。該壁畫在表現農業主題方面藝術效果突出.再現了燒荒,耕地、打場、捕蝗等農民生活場面.將許多自然景觀和民俗生活場景融為一體。其中,《捕蝗圖》以夸張的手法 描繪了農民們圍觀捕獲蝗蟲的情景。人群當中重點刻畫了一 只碩大的蝗蟲怪.被兩個虬髯壯漢以繩索緊緊捆縛,似在羈押往刑場的過程。被縛的蝗蟲怪頭如蛇蟒,瞠目吐舌,血口大張似在狂吼.雙腿粗似猛獸。足趾鋒利如刀刃,兇悍掙扎之狀躍然于壁.具有超強的藝術感染力。這些民間傳說故事和當時的社會生產,生活場景,使壁畫內容通俗易懂,增強了畫面的觀賞性。畫面表現以農業生活為主題,神仙信仰和傳說故事為主線,穿插了各種天上、人間和地獄的豐富場景,是幅明代壁畫的典型代表作。

清代時,山西壁畫藝術已接近尾聲,技法風格等藝術水平較前朝遜色許多,但繪畫規模上也不乏如大同善化寺和華嚴寺清代壁畫,太谷縣凈信寺清代壁畫等鴻篇巨制。

三、不斷呈現的地下墓葬壁畫瑰寶

山西自古以來就是農耕文化與游牧文化融合交匯的地域,迄今已發現發掘各個時期的壁畫墓五十余座。這些壁畫墓分布于山西省內的各個地市.從晉北的大同市至晉南的運城市,均有發現。可見,山西是我國古代墓葬壁畫的重要分布區域之一。

兩漢時期是墓葬壁畫發展史上的第一個高峰期。山西發現的代表性漢墓壁畫分別為平陸縣棗園村的東漢初期墓壁畫和夏縣王村的東漢晚期墓壁畫。平陸棗園村墓壁畫,是山西地區發現時代最早的墓葬壁畫。該壁畫以簡略夸張的手法,粗獷流暢的線條。描繪日,月.星空及四神形象,表現了流云、山巒、白鳥、重樓圍院,農夫在田間驅牛耕作的景象.形象地反映了當時人們的喪葬觀與宇宙觀。夏縣王村墓壁畫.前后墓室與甬道都有分布。描繪內容有仙人乘烏踏魚的導引圖、士卒隊伍的車馬出行圖,張弓騎射的狩獵圖、墓主夫婦對坐圖、圍廊院落廳堂建筑圖等等,場景豐富。內容多樣。畫面表現手法以大色塊涂染,墨線勁挺、勾勒纖細,輪轂之間甚至有使用圓規類工具的痕跡。

魏晉時期,戰亂頻繁,薄葬之風使壁畫墓數量驟減.至北朝時隨著文化融合而又得以復興。該時期內山西地區代表性壁畫墓為忻州九原崗北朝壁畫墓、太原市北齊婁睿墓、太原北齊徐顯秀墓、朔州水泉梁北齊壁畫墓等。

忻州九原崗北朝壁畫墓規模龐大.于2013年被發現后出土壁畫約二百四十平方米.2015年八藏山西博物院。壁畫內容有寫實性木構古建筑,有神話故事中的奇禽畏獸、龍鶴仙人。雷公風伯、駁與疆良等形象.有騎馬圍獵的雄宏場景,還有武士儀仗出行之縮影.充分揭示了北朝人豐富的精神世界與現實生活。在壁畫中第一次用繪畫的形式.展現了古晉陽北朝木建筑的風采,畫面中建筑斜拱的出現又將我國古建筑中斜拱的運用歷史提早了幾百年。而氣勢恢宏的長卷式狩獵圖,是我國目前發現最大規模的墓葬壁畫狩獵圖。對研究北朝晚期社會生活、繪畫藝術以及古代建筑史具有非常重要的意義。

太原市北齊婁睿墓壁畫,出土于太原市晉祠鎮王郭村,面積約二百平方米。壁畫分欄繪制,有仙人神獸、墓主夫婦、仆眾侍衛、鞍馬駝隊、樂隊儀仗等,是研究北齊繪畫及音樂、服飾、內廷、喪葬等禮儀制度的重要實物資料,亦是北朝中原地區壁畫藝術的卓越代表。壁畫所繪涉獵事物浩繁,繪畫技藝精湛,尤以鞍馬人物氣韻生動、形神兼備,勾勒暈染極富藝術特色。經專家研究認為,婁睿墓壁畫極有可能出自北齊“畫圣”楊子華之手。著名繪畫大師吳作人曾言:“北齊東安王婁睿墓的發掘,使干百年徒憑籍志,臆見梗概的北齊繪畫陡見天日。”婁睿墓壁畫的發現填補了我國美術史上的空白。

太原北齊徐顯秀墓壁畫,其墓葬形制與婁睿墓相似,墓葬年代相近。遺存壁畫大部分完好如新。壁畫內容有神獸、門樓.出行儀仗.墓主夫婦宴饗等內容。壁畫形象生動,色彩艷麗,內容豐富,技藝嫻熟,是北朝到隋唐墓室壁畫發展演變不可或缺的重要環節。

南北朝繪畫藝術的發展.在我國繪畫史上具有劃時代的意義。然而.繪畫遺存極少。文獻記載亦寡,現今遺存的僅有幾幅后世摹本可窺探其時代端倪。九原崗北朝壁畫墓與北齊婁睿墓、徐顯秀墓壁畫異曲同工,共同再現了北朝繪畫藝術風貌,體現出北朝繪畫藝術”簡易標美“的造型風范和”氣韻生動”的美學追求。

山西地區的唐代壁畫墓,多發現于晉中及太原附近,晉南偶有發現。與前朝相比較.出現了大量屏風畫形式.墓葬的“居室化”裝飾風格為主要特征。如太原市焦化廠唐墓,內容有門吏、馱馬人物、侍女及繪有樹下老人的屏風畫等。不同于西安地區唐墓壁畫的宅院化情景.更多表現的是墓主人的燕居生活場面。晉南萬榮縣皇甫村唐代薛儆墓 繪制于唐開元時期。壁畫內容有四神、仙鶴、流云、男女侍從及繪有樹下老人的屏風畫等。太原市金勝村唐墓是批單室壁畫墓,繪于唐武周時期,墓主人為低級官吏或富裕平民。壁畫內容有天象、人物、仿木構建筑等題材,筆墨勾勒線條流暢.有“曹衣出水”向“吳帶當風”過渡的時代特征。

山西地區還出土有五代十國時期墓葬壁畫。如太原南郊第一熱電廠北漢壁畫墓9。壁畫所繪內容有四方位神.門吏、男女侍仆、樂舞等,同時出現了仿木構建筑的倚柱、闌額、檐枋等彩繪。

山西自古以來就是多民族生活的地區。至宋(遼)、金、元時期.少數民族契丹,女真及蒙古族入主內地,從而進一步推動了多民族的深八融合。山西宋金元壁畫墓出土資源頗豐,僅山西博物院近年來八藏的壁畫墓就多達十余座。該時期突出的特色是孝悌故事開始流行,裝飾題材沿襲前朝.以供奉墓主人為主旨.有侍仆、婦入啟門、樂舞、宴飲等情景內容。

宋代壁畫墓已發現并出土的有.晉中平定縣姜家溝村北宋晚期壁畫墓,遺存一幅女子樂舞圖。畫中女子皆容貌秀麗,體態優雅,畫工嫻熟,是難得的藝術佳作。晉南侯馬市宋代墓.壁畫中繪山水屏風,墓主夫婦對坐、樂舞演奏等內容。晉東南晉城市南社村宋墓壁畫,內容里出現了相撲,馴獅等稀有畫面。長治市故縣村宋墓,壁畫中描繪了舂米,推磨等極富生活氣息的場景,另外出現了少見的飛天形象。

遼代壁畫墓,壁畫內容前期流行花鳥樹石的屏風畫,后期多為熱鬧的侍仆,樂舞與各宴場面,受到契丹族文化的影響,還出現了馱車.放牧的場景,以及蓮花毯。大同市郊區出土的十余座遼代壁畫墓,沿襲晚唐時期墓室“宅院化”的裝飾題材。如大同新添堡村徐從贇墓,墓頂繪星宿,柱間壁上設門窗,兩側畫侍從與婢女。大同十里村一遼墓,墓頂繪星宿與仙人,北壁繪內宅和侍從,東、西壁繪庖廚、馱車,南壁繪門衛。

金代壁畫墓出土數量較多.壁畫內容主要表現家居生活題材。晉中以南地區常見《孝子圖》.表現出民間世俗化特色。如大同南郊正隆六年(1161)徐龜墓,壁畫內容有星宿,侍者、武士、侍宴、散樂等場景。平定縣西關村Ml金代壁畫墓,現已人藏山西博物院。壁畫描繪了門吏、馱運、雜劇、尚寶、內宅、尚物、進奉,馬廄等圖。

《雜劇圖》繪男子五人正在表演戲劇。畫面中央站立一人著官服裝扮,雙手執捧笏板于胸前,神情嚴肅莊重,當為主角。身前三人.面部妝容略帶滑稽,神情戲謔,動作滑稽,正好與端嚴的主角對比凸顯了畫面中的戲劇性,實乃金墓壁畫中的佳作。山西境內的元代墓葬壁畫,題材延續宋金時期的文化傳統。表現出一些蒙古族文化風情,畫風拙樸有余。如晉北大同市元代馮道真墓,出現大幅水墨畫的描繪。壁畫內容有仙鶴、老者觀魚、老人論道、道童奉茶、道童焚香等,畫師以酣暢的筆墨,描繪出景致優美的“疏林晚照”的山水畫意境。頗具元代文人山水畫之特色。明清兩代,山西各地因家族墓地逐漸盛行,墓室內壁多為素面而少有壁畫。

綜觀山西古代壁畫遺存,薈萃了各個歷史時期傳統壁畫中的精品之作,數量為全國之冠。其中如太原市北齊婁睿墓壁畫、五臺山佛光寺唐代壁畫,洪洞廣勝寺元代戲劇壁畫、芮城永樂宮朝元圖壁畫等諸多孤品,更以其珍貴的藝術價值和高超的藝術水準,在我國美術史上占有重要地位。除此之外,其他具有較高藝術水平的精品之作也不勝枚舉,這些豐富多彩的壁畫內容蘊含了自古至今大量的歷史文化信息,具有不可估量的歷史,藝術等研究價值。